Die Wehrkirche St. Veit in Dombühl

Geschichte und Beschreibung der Kirche

Die Lage des Ortes und seiner Kirche

Markt Dombühl liegt mit seiner knapp 1800 ha umfassenden Gemeindefläche an der „Romantischen Straße“ im Naturpark Frankenhöhe, 3 km von der Autobahn A6 und 7 km von der Autobahn A7 entfernt. Auch mit der Bahn ist der Ort an der Hauptlinie Nürnberg / Stuttgart gut zu erreichen (S-Bahn-Anschluss).

Der Marktflecken, eingebettet zwischen sanfte, bewaldete Höhen und weite Wiesen des Sulzachgrundes, ist ein liebenswertes Fleckchen Erde in der Nachbarschaft von so bekannten Städten wie Ansbach, Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Rothenburg o.d.Tauber.

Zwischen dem nördlichen und südlichen Ortsteil erhebt sich ein verhältnismäßig steiler mit mächtigen Laubbäumen bewachsener Hügel, der Dombühler Kirchbuck. Auf seiner kleinen Plattform streckt sich die gedrungene, wuchtige und doch schlicht wirkende evangelische Pfarrkirche des Ortes dem Himmel entgegen, umgeben von starken, mitunter etwas düster wirkenden Sandsteinmauern und Turmresten, denen man die einstige Wehrkraft noch deutlich ansieht. Viele zieht diese weit ins Land schauende Kirche in ihren Bann, denn die gesamte Wehranlage verrät ein sehr hohes Alter. Es lohnt sich also, zu Fuß auf steinigem Pfad oder auch über den geteerten Fahrweg per Motorkraft dem Dombühler Wehrkirchlein einen Besuch abzustatten.

Oben angelangt, wird der Besucher unschwer erkennen, dass die Anlage, taktisch gesehen, an keinem günstigeren und besseren Ort hätte erbaut werden können. Den ganzen Kessel des Sulzachtales beherrschend, strahlen Kirche und Wehrmauer auch in unserer Zeit noch ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit aus. Wer ist nun nicht versucht zurückzublicken in die Geschichte? Welche Freude, welches Leid und welche Nöte mögen diese Mauern wohl schon gesehen haben? Fragen tauchen auf: Wer hat hier wohl Stein auf Stein gelegt? Was waren die Gründe dafür? Wer zerstörte die einst doppelt so hohe Mauer? Fragen, die sich nur aufgrund mündlicher Überlieferung und dem wenigen Schriftgut beantworten lassen.

Baugeschichte und Baubeschreibung der Wehrkirche

Kirchenburgen, Wehrkirchen oder Wehrfriedhöfe sind auf dem ganzen europäischen Kontinent zu finden – in Spanien sowie in Frankreich, in Österreich als auch in Deutschland.

Im fränkischen Raum brauchte man keine Kirchenfestungen, die als Stützpunkte fungieren sollten, um hundertjährige Kriegszüge zu überstehen. Vonnöten waren in diesem Gebiet Anlagen, die der Bevölkerung Schutz boten vor Kleinkriegen oder Herrschaftsstreitigkeiten. Die mittelalterliche Kriegsführung machte daher die Wehrkirchen unserer Gegend zu idealen Zufluchtsstätten gegen herumziehende Kriegshorden und Raubgesindel. Lokalstreitigkeiten zwischen Nürnberg und Ansbach oder Ansbach und Rothenburg bestätigen dies. Ja selbst den Dreißigjährigen Krieg überstanden viele bewehrte Kirchen mehr oder weniger gut. Einen generellen Zeitpunk über die Entstehung von Wehrkirchen wird man wohl nicht angeben können. Beim Vergleich des spärlichen Schriftgutes über derartige Bauwerke wird stets zum Ausdruck gebracht, dass Wehrkirchen zugleich mit Siedlungen entstanden sind. Beim Blättern in noch vorhandenen Urkunden wird dies bestätigt. Damit kann das Alter vieler derartiger Kirchen bestimmt werden. Dass dabei kein einheitlicher Baustil festgestellt werden kann, liegt klar auf der Hand, denn ständige Anpassung an neue Gegebenheiten, wie z.B. Kampftaktiken, unterwarfen die Kirchenfestungen ständigen Umbau- und Modernisierungsarbeiten.

Was hier allgemein gesagt wurde, gilt auch für die ehemalige Wehrkirche Dombühl. Genaue und sichere Nachrichten über die Erbauungsgeschichte der Wehranlage auf dem Dombühler Kirchbuck liegen nicht vor. Die Vermutung, der Bühl habe bereits in vorchristlicher Zeit Bedeutung gehabt, mag richtig sein, Beweise dafür gibt es jedoch nicht. Ziehen wir das Dombühler Gemeindebuch aus dem Jahre 1773 zu Rate, so findet man dort eine Eintragung, wonach im 11. Jh. ein Ritter namens „Dambius“ (von ihm soll auch der Ortsname abgeleitet worden sein) erster Anlieger des Ortes gewesen sein soll. Wörtlich heißt es: … „erstlich die Kirche und daran ein Hauß gebauet, tachhero wo jetzto der Ort steht, einen Mayerhof angeleget haben.“ Mehr über die Person des mutmaßlichen Gründers des Ortes und der Kirche Dombühl wird wohl nie zu erfahren sein.

Wie bereits erwähnt, lässt sich die Dombühler Kirchenbefestigung, bedingt durch die immer wieder neu aufgenommene Bautätigkeit zeitlich nur schwer einordnen.

Erst im 14. Jh. erhielt die Gesamtanlage in etwa ihr jetziges Aussehen. Man kann sie aber vorbehaltlich, so wie auch St. Michael bei Heustreu (nördl. von Bad Neustadt), als die älteste Form, den Grundtyp im Kirchenburgenbau Frankens, den „Rundling“, bezeichnen: eine Wehrkirche auf einer Erhebung, umgeben von einer ringförmigen Mauer. Hierbei ist jedoch bemerkenswert, dass die Dombühler Kirchenbefestigung bereits 5 Türme aufwies: 4 runde und einen eckigen. War damit Dombühl seinerzeit der fünfeckigen Kirchenburg von „Kraftshof“ bei Nürnberg gleichzustellen? Dass die Wehrmauer zumindest teilweise einen Wehrgang trug, trat bei der Mauerrenovierung im Jahre 1979 zutage. Bei jener mühsamen Instandsetzung durch engagierte Gemeindebürger (Sonderpreis der Regierung von Mittelfranken), wurden die Abstützpunkte der Wehrgangsverstrebungen freigelegt. Die Mauer selbst wies einst beachtliche Maße auf: 20 Schuh hoch (so das Gemeindebuch von 1773), bei einer Mauerstärke von durchschnittlich 80 cm. Als Baumaterial wurden Brockenquader aus Sandstein benutzt.

Selbstverständlich wiesen Türme auch die damals zur Verteidigung unbedingt erforderlichen Schießscharten auf, einfach gebaut in ihrer Art, aber bereits mit Schrägwänden. Einige Scharten liegen fast auf Fahrweghöhe und man fragt sich unwillkürlich nach ihrer Verwendungsfähigkeit. Es darf als sicher angenommen werden, dass sie einst ihre richtige Höhe hatten und erst in viel späterer Zeit das umgebende Gelände durch Erdbewegungen auf das heutige Schießschartenniveau angehoben wurde.

Betrachtet man die Südmauer aufmerksam, so fällt sofort der damalige Eingang zum Innenteil des Kirchhofes auf: ein spitzbogiges Tor, jetzt mit Sandsteinbrocken zugesetzt. Unmittelbar links daneben die respektablen Reste eines schießschartenbewehrten Turmes mit einem noch gut erhaltenen „Manntürlein“, das schutzbedürftigen Nachzüglern noch Zugang zur Wehranlage bot, wenn das Haupttor bereits fest verriegelt war. Das jetzige Tor mit dem gezimmerten Sturz ist neuzeitlicher Art und hat keinen Bezug zur alten Wehranlage.

Der südliche Teil der Wehrmauer mit den sog. Manntürlein

Beim Betreten des Kirchhofes tritt die Wuchtigkeit der zwischen Gräbern stehenden Chorturmkirche erst richtig hervor. Gebaut wurde sie aus behauenen Sandsteinquadern und Bruchsteinen und erst später verputzt. August von Cohausen bezeichnete einmal die Chorturmkirche als Kirche „mit Zentralraum über dem Altarhaus“, eine Bauweise, wie sie im Mittelalter üblich war. Ganz gleich, ob das Langhaus später oder zusammen mit dem Chorturm gebaut wurde, so bildet letzterer stets das Kernstück der Kirche. Dies trifft auch für die Dombühler Kirche zu.

Der Turm hat nicht unerhebliche Maße. Bei einer Grundfläche von 6 x 6 m, weist er eine durchschnittliche Mauerstärke von 80 cm auf und verfügt über 3 Geschosse. Im untersten befindet sich der nach oben durch eine Holzkassettendecke aus dem 17./18. Jh. abgeschlossene Chor mit dem Altar. In der Zeit nach der Erbauung wurden in diesem Raum sicher auch Dokumente aufbewahrt, was von anderen Wehrkirchen her bekannt ist und demnach auch auf Dombühl übertragen werden kann. Über die Verwendung der über dem Altarraum befindlichen Obergeschosse kann nur einschlägiges Schriftgut zu Rate gezogen werden. Demnach dienten diese Geschosse als Verteidigungsräume, in denen auch Waffen und Feuerlöschgeräte gelagert wurden. Schießscharten, zum Teil als Fenster umgebaut, sind auch am Dombühler Chorturm noch erkennbar. Zu erwähnen ist noch die oberste Turmplatte. Von diesem Verteidigungsbereich, heute vom Dach des Kirchturmes abgedeckt, ist nichts mehr erkennbar. Dass die Plattform ein Türmchen trug, geht aus einer Landkarte hervor, die etwa im Jahre 1530 entstand. Der Altarstein aus dem Jahr 1526 wurde so exakt in den Altarraum eingebaut, dass sich der davor stehende Geistliche haargenau unter der Kirchturmspitze befindet.

Das Langhaus, an den Chorturm angebaut und mit diesem durch einen runden Chorbogen verbunden, zeigt Maße, die der damaligen Einwohnerschaft des Ortes zur Unterbringung von Hab und Gut und ihrer selbst sicherlich entsprach: 13 m Länge und 9 m Breite. Auch hier stoßen wir wieder auf eine Mauerstärke von 80 – 85 cm. Der frühere Zugang in der Südmauer des Kirchenschiffes wurde, ebenso wie der Orantenstein darüber, 1963 bei der letzten großen Renovierung gefunden und herausgearbeitet. Zusammen mit dem gegenüberliegenden bereits erwähnten Tor in der Wehrmauer ist damit der komplette Eingangsbereich der einstigen Kirchenfeste erhalten. Kragsteine im Innern des Kirchenschiffes lassen die Vermutung zu, dass sich dort einst eine Art Wehrgang zur Verteidigung des Innenraumes befand – oftmals vernichtend für allzu siegessichere Eindringlinge. Ob und in welcher Form sich Wohnzellen im Langhaus befanden, lässt sich nicht mehr feststellen. Eine grundlegende Sanierung im Jahre 1718 sowie der Kirchturmbau im Jahre 1761 gaben der Kirche ihr heutiges Aussehen.

Der Altarraum mit dem Wendesäulenaltar

Das Kirchenschiff

Aber nicht nur die von Kriegswirren geplagte Bevölkerung brauchte Schutz, sondern auch Groß- und Kleinvieh. Viel ließ sich davon in dem weiten Kirchhofrund unterbringen. Der übrige Teil wird wohl, wie im Mittelalter oder zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges üblich, in gut gesicherten Waldverstecken untergebracht gewesen sein. Ungeklärt ist nach wie vor die Wasserversorgung in der Kirchenfestung von einst. Wie wurden Mensch und Tier mit dem köstlichen Nass versorgt? – Wie verhielt man sich bei Bränden? – Fing man das Wasser in Zisternen auf? – Gab es eine Quelle oder verfügte man in der Kirche über einen Brunnen? Alles Fragen, die sich nicht eindeutig beantworten lassen, da einschlägiges Schriftgut bislang nicht vorliegt. Schenkt man der mündlichen Überlieferung Glauben, so befand sich noch in den zwanziger Jahren im Fußboden zwischen Kanzel und der ersten Sitzreihe ein kleiner vergitterter Schacht, der im Zuge einer Renovierung und der damit verbundenen Neugestaltung des Fußbodens zwangsläufig verschwand. War dies der Rest eines früheren Brunnens? Steinchen, die hineingeworfen wurden, so die Aussage, brauchten jedenfalls lange, bis sie aufschlugen.

Was wäre wohl eine mittelalterliche Kirchenburg, und sei sie noch so klein, ohne unterirdischen Gang. Hier kann wieder das spärliche Schriftgut zu Rate gezogen werden, mehr noch die mündliche Überlieferung und – eine handfeste Tatsache. Kommen wir noch einmal auf das Dombühler Gemeindebuch aus dem Jahre 1773 zurück. Dort ist niedergelegt, dass sich im Nordteil des Kirchhofes Gewölbe befanden. Es ist denkbar, dass es sich dabei um sog. „Erdställe“, also um Verstecke für Menschen und wertvolles Gut handelte. Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass es sich bei den genannten Gewölben um Grüfte gehandelt haben könnte. Diese jedoch wurden bisher nur im südlichen Anlagenbereich festgestellt. Ein Eingang zu einem unterirdischen Kirchengewölbe oder Gang befand sich nachweislich an der Nordseite des Kirchenschiffes an der Stelle, wo sich nunmehr der Außenaufgang zur Empore befindet. Ältere Mitbürger erklären einstimmig, dass der Gang, der steil nach unten führte, in den zwanziger Jahren noch ein Stück begehbar war, ehe Steinbrocken das Weitergehen verhinderten. Ein Teil stürzte ein, der Rest musste wegen Baufälligkeit und beträchtlicher Unfallgefahr zugeschüttet werden. Die nicht nachweisbare Überlieferung besagt, dass der Gang unterirdisch in das benachbarte Kloster Sulz bzw. nach Weinberg geführt haben soll. Eine Vermutung, die unwahrscheinlich anmutet, wenn berücksichtigt wird, dass die Entfernung zwischen der Wehrkirche Dombühl und dem Kloster Sulz etwa 1,5 km Luftlinie und zur Kirche in Weinberg sogar 6 km beträgt, von den dazwischenliegenden Bachläufen ganz zu schweigen. Eher kann der Möglichkeit Platz eingeräumt werden, dass es sich um einen kurzen Fluchtweg handelte, der außerhalb der Mauer ins Freie führte (z.B. bei einem Flurstück namens Weinberg) oder man gelangt über den Gang zu einem Raum unterhalb des Chorraumes der Kirche. Solche Unterkellerungen finden sich bei Chorturmkirchen immer wieder. Da der Sache nie nachgegangen wurde, kann nichts Endgültiges gesagt werden.

Dombühl und seine Kirche im Räderwerk der Geschichte

Eingangs wurde erwähnt, dass ein Ritter „Dambius“ der vermutliche Gründer der Kirche und des Ortes gewesen sein soll. Urkunden hierüber sind nicht vorhanden. Sicher ist jedoch, dass der Name „Dombühl“ oder wie damals gesagt wurde „Tambuhel“ erstmals in einer Urkunde vom April 1252 genannt wird. Ludwig Graf zu Öttingen bestätigt hierin, dass ihm auf den Gütern des Klosters Sulz zu Dombühl keinerlei Rechte zustehen.

Die ganzen Verhältnisse von Dombühl, das in einem umstrittenen Gebiet zwischen 3 Bistümern lag, waren verworren und kompliziert:

- Der Lage nach gehörte Dombühl nach Augsburg

- Der Ort selbst unterstand unmittelbar den Fürstbischöfen von Eichstätt, deren Stift Herrieden in Dombühl Besitzungen hatte.

- Der Kirchbuck gehörte samt der Kirche mit seiner Anlage politisch zum Gebiet des Markgarfen von Ansbach

- Kirchlich jedoch (ebenso wie das adelige Prämonstratenserinnenkloster Sulz) zur Jurisdiktion des Bischofs von Würzburg.

Nur 2 Höfe gehörten direkt zum Sulzer Klosterbesitz. Diese werden wohl in o.a. Urkunde gemeint sein.

Ferner erschien Dombühl wiederholt in 2 Salbüchern des Klosters Herrieden aus den Jahren 1387 und 1531.

Die Kirche selbst, die „Kapelan in Tambuhel“, wird erstmals in einer Urkunde des Bischofs Otto zu Würzburg vom 20. Juni 1343 erwähnt.

Dass Dombühl vor dem Jahre 1343 eine eigene Pfarrei gehabt zu haben scheint, lässt sich Notizen im Dombühler Gemeindebuch von 1773 entnehmen. Hier wird von der Einpfarrung der Orte Leipoldsberg und Ziegelhaus nach Sulz gesprochen und ausdrücklich erwähnt, dass die Orte vorher in Dombühl eingepfarrt waren. Auch von einem Pfarrhaus ist die Rede. Sicher ist, dass Dombühl allmählich zur Filiale des Klosters Sulz herabsank, dessen mächtige und einflussreiche „Meisterinnen“ das Präsentationsrecht über die Dombühler Kirche erlangen konnten. Das Kloster, dem Dombühl auch zehentpflichtig war, schlug den Geistlichen vor, der Würzburger Bischof bestätigte ihn und setzte ihn in sein Amt ein. Das Jahr 1437 brachte dann das endgültige Aus für das Dombühler Pfarrrecht. Das Kloster zu Sulz verwahrte sich gegen die Wohnungsnahme des Pfarrers in Dombühl und verlangte eine Wohnsitzveränderung. Ein Streit durch alle weltlichen und geistlichen Instanzen begann und wurde letztlich dem zu dieser Zeit tagenden Konzil zu Basel vorgetragen. Dort wurde am 02.12.1435 ein Endurteil gefällt, das am 21.08.1437 von Kaiser Sigismund bestätigt wurde: „Daß hinfüro das Dorf Thombühl kein Pfarrecht mehr haben sollt, sondern ein Pfarrer sollt zu Sulz (darein Thombühl als ein Filiale gehörig) häußlich wohnen und daselbst die pfarrherrl. Recht und sacramenta verrichten“. Damit stimmt auch der Eintrag in Sulzer Klosterakten überein, der besagt, dass 1435 letztmalig eine heilige Taufe in der Dombühler Kirche vollzogen wurde.

Dombühl fand sich nie mit dieser Regelung ab und versuchte über Jahrhunderte hinweg, ohne Rücksicht auf Bauernkrieg, Dreißigjährigen Krieg, Reformation und Auflösung des Klosters Sulz wieder eine eigene Pfarrei zu erhalten. Erst mit einem königlichen Erlass vom 23. September 1839 wurde diese neu eingerichtet. Am 5. Januar 1840 begann dann der Vikar Joh., Mathias Meyer mit einer Taufe das Seelsorgeramt in Dombühl.

Neben den kirchlichen Problemen musste die Bevölkerung auch mit den weltlichen und politischen fertig werden. Dies war nicht einfach, wenn man bedenkt, dass sich ja Ort und Kirche auf recht umstrittenem Grenzland befanden und oftmals zum Spielball herrschender Fürstenhäuser oder Machthaber wurden. Während des Städtekrieges im Jahre 1449 wurde auch Dombühls Umgebung Schauplatz verschiedener Kämpfe, als der Ansbacher Markgraf Achilles und die Reichsstädte aneinander gerieten. In diesem zermürbenden Kleinkrieg rückte die Stadt Rothenburg gegen Dombühl vor, dessen Bevölkerung hinter den Mauern ihrer Kirchenfestung Schutz suchte. Doch es war vergeblich. Nach mehrmaligem Anrennen wurde am 10. Dezember 1449 die Wehrkirche eingenommen, 40 Mann gefangen genommen, das Dorf vollkommen ausgeplündert und niedergebrannt. Am 14. April 1450 wäre sicherlich Ähnliches geschehen, hätte der Markgraf nicht das Gefecht auf den Feldern zwischen Dombühl und Bortenberg für sich entscheiden können.

Dann nahte die Zeit der Reformationskriege. Nun kam die aufgestaute Wut und Ohnmacht gegen die weltliche und geistliche Obrigkeit voll zum Ausbruch. Am 3. Mai 1525, während des Bauernkrieges, zog eine Horde rebellierender Bauern von Leutershausen kommend vor das Kloster Sulz. Es wurde ausgeplündert und niedergebrannt. Auch Dombühler Bauern gesellten sich dazu und stellten bereitwillig ihre Kirchenburg zur Unterbringung des Beutegutes zur Verfügung, als bekannt wurde, dass der gefürchtete Ansbacher Markgraf Casimir nahte. Was die Mauern in jenen Tagen fassen mussten, ist fast unvorstellbar: Neben den Bewohnern und deren Habe auch das Beutegut von 22 Pferden, 50 Stück Rindvieh, 60 Schweinen, 310 Schafen, 50 Malter Getreide, 40 Fuder Heu und Stroh und 40 Federbetten. Markgraf Casimir, der lange Zeit dem Treiben der Bauern während des Aufstandes tatenlos zugesehen hatte, weil er der Geistlichkeit ohnehin nicht gut gesonnen war, hätte eine bloße Vertreibung der Nonnen vielleicht akzeptiert, da ihm ja dann die ganzen Güter zugefallen wären. Plünderungen und Brandschatzungen aber durfte er nicht dulden. Zudem war er von Kaiser Karl V. als Urteilsvollstrecker gegen die aufrührerischen Bauern bestimmt worden. So zog er, von Windsheim kommend, vor die Dombühler Kirchenfestung und musste sie 8 Tage lang belagern, bevor die sich verzweifelt wehrenden Bauern aufgeben mussten. Hart und grausam war die Strafe. Neben der Rückgabe des Beutegutes mussten die Dombühler mit ansehen, wie ihre Wehrmauer geschleift wurde. Wehrgänge und Mauern wurden zur Hälfte abgerissen oder anders ausgedrückt, in den heutigen Zustand versetzt. Der Nonnenprediger des Kloster Sulz, der sich von den aufgebrachten Bauern als Schreiber gegen die Obrigkeit benutzen ließ, wurde in Feuchtwangen enthauptet.

Das ehm. Prämonstratenserinnenkloster Sulz in heutiger Zeit

Es ist als sicher anzunehmen, dass Sulz im Jahre 1530 unter dem Druck des Ansbacher Markgrafen endgültig die evangelische Lehre annahm, während sich Dombühl, noch unter Einfluss des Eichstätter Bischofs, zurückhielt, um vielleicht auf diesem Weg wieder eine Pfarrei zu erhalten. Doch auch hier behauptete sich das Kloster. 1535 war Dombühl noch katholisch. Erst dann setzte sich der Einfluss der Reformation durch. 1562 war auch Dombühl evangelisch, denn es wandte sich an die markgräfliche Regierung mit der Bitte, es mögen doch die Katechisierung und die Wochenpredigten in ihrer Kirche abgehalten werden. Sicher diente der klägliche Rest der einst stolzen Kirchenfeste auch noch während des Dreißigjährigen Krieges als Zufluchtsstätte für die geplagte Bevölkerung. Als die Schweden das Land in Besitz nahmen und der Bischof von Eichstätt, noch immer hiesiger Grundherr, keine Kriegskosten zahlte, verkaufte der Schwedenkönig Gustav II. Adolf am 10. April 1632 Dombühl kurzerhand an den Ansbacher Markgrafen.

1796 ging das Gebiet an Preußen über, (Grenzsteine erzählen noch von dieser Zeit) und 1806 schließlich an die Krone Bayerns.

Die Wehrkirche Dombühl als Wallfahrtskirche und Begräbnisstätte

Bewusst wurde anfangs verschwiegen, dass der Schutzpatron der Wehrkirche bzw. der vormaligen Kapelle der hl. Vitus war. Ihm wurde sie einst geweiht und selbst in unserer Zeit bezeichnet man sie noch als St.-Veit-Kirche. Sie war Wallfahrtskirche seit eh und je, vornehmlich jedoch nach ihrer Auflassung als Festung. Hierzu muss gesagt werden, dass im Langhaus über dem Triumphbogen ein großes Kruzifix hängt, ein bemerkenswertes Werk der auslaufenden Gotik und vermutlich gegen Ende des 16. Jh. entstanden. Die Herkunft ist nicht ganz sicher. Einerseits wird erzählt, es stamme aus dem Kloster Sulz aus der Zeit dessen Wiederaufbaues, andererseits sagt die mündliche Überlieferung, das Kruzifix, dem Wunderkraft zugeschrieben wurde, stamme aus einer St-Veit-Kapelle aus der Nähe von Wieseth. Angeblich sei es dort sogar geraubt worden.

Georg Neuner, ein Dombühler Lehrer, hielt 1923 in einer Notiz einen alten Brauch fest, der sich an die Dombühler Kirche knüpft – das „Karfreitagsopfer“ – ein Brauch, der sich bis in unsere Zeit erhalten hat: Am Karfreitag kommen, verteilt über den ganzen Tag, Protestanten wie Katholiken aus der näheren und weiteren Umgebung in die Bergkirche St. Veit, um zu beten und zu opfern. Fast ausschließlich sind es Frauen. Die Gläubigen treten bis zum Altarraum vor und beten vor dem mächtigen Kruzifixus über dem Triumphbogen. Nach dem Gebet werden die Gaben in den alten, eisenbewehrten Opferstock eingelegt und – unerkannt wie die Wallfahrer kamen – verlassen sie wieder das Gotteshaus. Eine tiefwurzelnde Gläubigkeit ist dabei feststellbar. Viele der Wallfahrer treten in den Altarraum, stellen sich links zwischen Sakristeitüre und Altar vor eine leere weiße Wand und beten vor der Stelle, an der das Kruzifixus bis zum Jahre 1918 hing. Die drei Haken sind noch heute im Mauerwerk verankert. Anonym wie die Gläubigen einst kamen und dies auch noch in unserer Zeit tun, wurden und werden die Gaben behandelt. So streng wie die Höhe der Opferstockeinlagen verbucht wird, so geheim bleiben aber die Beträge, denn das ist der Wille der Geber.

Woher kommt dieser Brauch? Häufig ist es ein Gelübde, das veranlasst, das Kirchlein am Karfreitag aufzusuchen. War z.B. eine Frau von einer Krankheit genesen, so gelobte sie, zeitlebens alle Jahre einen bestimmten Betrag der Dombühler Kirche zu stiften. Konnte sie selbst nicht mehr kommen, so wurde die Gabe von wallfahrenden Verwandten in den Opferstock eingelegt – sogar Spenden per Post waren keine Seltenheit. Der Ursprung des Karfreitagopfers mag einmal im Glauben an dem nach der Überlieferung Wunder erwirkenden Kruzifixus liegen, zum andern im Namensgeben der Dombühler Bergkirche, dem hl. St. Veit. Viele Frauen kamen gerade dann hierher, wenn sie von einer Rheumaerkrankung genesen waren, und gerade davor sollte ja St. Vitus schützen.

Kruzifix, dem Wunderkraft zugeschrieben wurde

Wenn von der St.-Veit-Kirche gesprochen wird, so muss auch eine andere Bezeichnung der alten Wehrkirche genannt werden: „Totenkapelle“ oder „Blutkapelle“. Dieser Namensgebung dürfte die Tatsache zugrunde liegen, dass der innerhalb der Wehrmauern liegende Kirchhof, soweit man zurückdenken kann, Begräbnisplatz war. Hier fanden nicht nur Dombühler ihre letzte Ruhe. Man spricht davon, dass die Verstorbenen aus einem Umkreis von mehreren Wegstunden hier bestattet wurden, bis zum Jahr 1840 auch aus der Pfarrei Kloster Sulz. Zwei Grabdenkmäler in der südlichen Kirchenmauer legen ein beredtes Zeugnis von dieser Zeit ab. Gleiches gilt auch für den Orantenstein, eine Steinhauerei in einfachster und schlichtester Form über dem bereits erwähnten früheren Zugang zum Kirchenschiff an der Südseite der Kirche. Der Orantenstein stammt wahrscheinlich aus einem sehr frühen Baustadium der Kirche. Da Oranten auch der Sinn beigelegt wird, die Seelen von Verstorbenen darzustellen, ist die Verbindung mit der früheren Blut- oder Totenkapelle auf dem Kirchbuck hergestellt.

Meist unbeachtet bleibt die im Spätmittelalter an die Nordseite des Chorturmes angebaute Sakristei, die als kleine Seltenheit eine Piszina aufweist – ein Taufbecken bzw. Becken zur Reinigung sakraler Gegenstände mit Ablauf ins Freie.

Das schlichte, einfache Kircheninnere beherbergt neben dem erwähnten Kruzifix einen Wendelsäulenaltar, im Gebälk mit 1683 bezeichnet. Er weist in seiner Mitte ein rundbogiges Bild auf, das Jüngste Gericht darstellend. Es ist signiert und stammt aus dem Jahre 1748. Auffallend ist auch der mit Schmiedeeisen umfasste hölzerne Opferstock aus dem 17./18. Jh. Kanzel, Taufstein und Kirchenbänke entstammen dem 18. Jh., die Orgel in ihrem neuromanischen Gehäuse wurde 1863 von dem Orgelbauer Steinmeyer eingebaut und steht unter Denkmalschutz.

Die denkmalgeschützte Steinmeyerorgel

Vorbildliche Renovierungen neuerer Zeit, eingeleitet durch engagierte Pfarrer und Kirchenvorstände, wobei letztere stets selbst ihre handwerkliche Hand gekonnt mit anlegten, zeigen die Verbundenheit mit der ehrwürdigen ehemaligen Wehrkirche St. Veit in Dombühl, deren Erhaltungszustand viel Information über das Leben jener Tage zu vermitteln vermag.

Wer war Sankt Veit?

Der hl. Veit (Vitus), dessen Gedenktag der 15. Juni ist, war ein legendärer Märtyrer, der um 300 gelebt haben soll. Er wurde in Mazarra auf Sizilien geboren. Durch seine Erzieher, den Hofmeister Modestus und die Amme Kreszentia, findet Veit schon in seiner Kindheit zum Christentum. Als sein Vater versucht, ihn zur Abgötterei zu bewegen und ihn mit tanzenden Mädchen einsperrt, sieht er seinen Sohn von Engeln umgeben und erblindet. Vitus betet und gibt seinem Vater das Augenlicht wieder. Als ihm der Vater weiter nach dem Leben trachtet, flieht Vitus mit Modestus und Kreszentia nach Lukanien, wo er viele wundertätige Heilungen vollbringt. So heilt er den Sohn des Kaisers Diokletian von der Fallsucht. Doch der Kaiser dankt es ihm schlecht, nachdem sich Vitus weigert, den Göttern zu opfern. Als Diokletian den Heiligen in einen Kessel mit heißem Öl setzen lässt, steigt Vitus unversehrt heraus, während Engel ihm Kleider bringen. Zwei Löwen, die auf ihn gehetzt werden, zähmt er mit dem Kreuzzeichen. Zusammen mit seinen Pflegeeltern auf der Folterbank gefesselt, lösen Engel die Fesseln, während vom Himmel zuckende Blitze die Marterwerkzeuge zerschlagen. In einem gewaltigen Erdbeben stürzen ringsum die Tempel ein und erschlagen die Schergen und das fliehende Volk. Von Engeln an einen Fluss entführt, geben Vitus und sein Begleiter ihre Seelen auf, die von Engeln in den Himmel getragen werden. Als einer der 14 Nothelfer wird er bei vielen Krankheiten angerufen. Das Attribut des Sankt Veit ist der Kessel; er ist deswegen auch der Schutzpatron der Kupferschmiede. Große Verehrung findet St. Veit in Pommern, Sachsen, Böhmen, Niedersachsen und Sizilien.

Die

Die Glocken von Sankt Veit in Dombühl

Dass der Dombühler Kirchturm auch in frühester Zeit mit Glocken bestückt war ist unbestreitbar. Gesicherte Nachrichten seit wann und mit wie vielen, sind nicht vorhanden.

Da Dombühl ab 21.08.1437 keine Pfarrrechte mehr haben durfte und zu einer Filiale von Kloster Sulz herabgestuft worden war, wurden die Glocken nur noch bei Beerdigungen geläutet, da alle anderen Gottesdienste in Kloster Sulz abgehalten wurden. Wie bereits erwähnt, war der Friedhof Begräbnisstätte für die umliegenden Orte, vornehmlich natürlich für Dombühl und Kloster Sulz. Nachdem Dombühl aber ab 1562 endgültig evangelisch war, hatte um das Jahr 1700 die katholische Grundherrschaft, der Fürstbischof von Eichstätt, wenig Interesse an der Instandsetzung der nunmehr evangelischen Kirche. Allerdings zeigte sich die Brandenburg-Ansbacher Regierung auch nicht geneigt, Instandsetzungskosten zu übernehmen. Die Dombühler waren die Leidtragenden. Schließlich näherte sich der Bauzustand einem extrem bedrohlichen Zustand. Die Kirche war nur noch unter Gefahr zu betreten, denn der Dachstuhl im Kirchturm, in dem die Glocken hingen, schwankte beträchtlich, wenn geläutet wurde. Einsturzgefahr drohte. Wegen bestehender Lebensgefahr weigerte sich schließlich der Kloster Sulzer Pfarrer, die Kirche zu betreten. So entstand die Situation, dass die Beerdigungen zwar auf dem Dombühler Kirchhof stattfanden, der Trauergottesdienst jedoch in der Marienkirche von Kloster Sulz. Im Dombühler Kirchturm hingen jedoch „uralte noch gute schön klingende Glocken“ die heruntergenommen werden sollten, um sie bei einem eventuellen Kirchturmeinsturz nicht zu beschädigen. Doch es kam nicht zur Ausführung, aus Furcht, sie könnten durch die Ansbacher Regierung beschlagnahmt werden. Nach langem Hin und Her wurde letztlich doch noch eine Einigung erzielt. Das oberste aus Holz erbaute Stockwerk, in dem die Glocken bisher hingen, wurde durch ein steinernes ersetzt und die Glocken dort aufgehängt.

Man war zufrieden mit den „vermutlich drei neu fixierten Glocken“, denn erst 1918 melden sie sich in der Pfarrbeschreibung von Pfarrer Ferdinand Schmidt zurück:

„Im Turme hängen 2 Glocken, die vom Altarraum aus geläutet werden. Die 3. im Geläute mittlere, die einen Kruzifixus auf der Glockenwand und die Jahreszahl 1847 auf dem unteren Rand aufwies, wurde im Sommere 1917 abgenommen und dem Staate für die Kriegsindustrie zur Verfügung gestellt; sie hatte einen Durchmesser von 80 cm und wog 4 Zentner und 90 Pfund.

Von den beiden andern zeigt die große Glocke die Inschrift: „Ro 134 Opus PH. Helleri Rothenburgensis 1869“ – Durchmesser 1m, Höhe 85 cm, –

die kleinste, die wegen ihres hohen Alters belassen wurde, trägt keinen Jahreszahlvermerk, jedoch in altertümlichen Lettern die Aufschrift: „Christof Markenmesser goß mich zu gottes Lob und Dienst gehör ich“.

Auch im Verlauf des 2. Weltkrieges mussten 2 Glocken abgeliefert werden. Nur die älteste, die Betglocke, durfte bleiben. Erst 1951 wurde das Geläut wieder vervollständigt, nunmehr erweitert auf 4 Glocken.

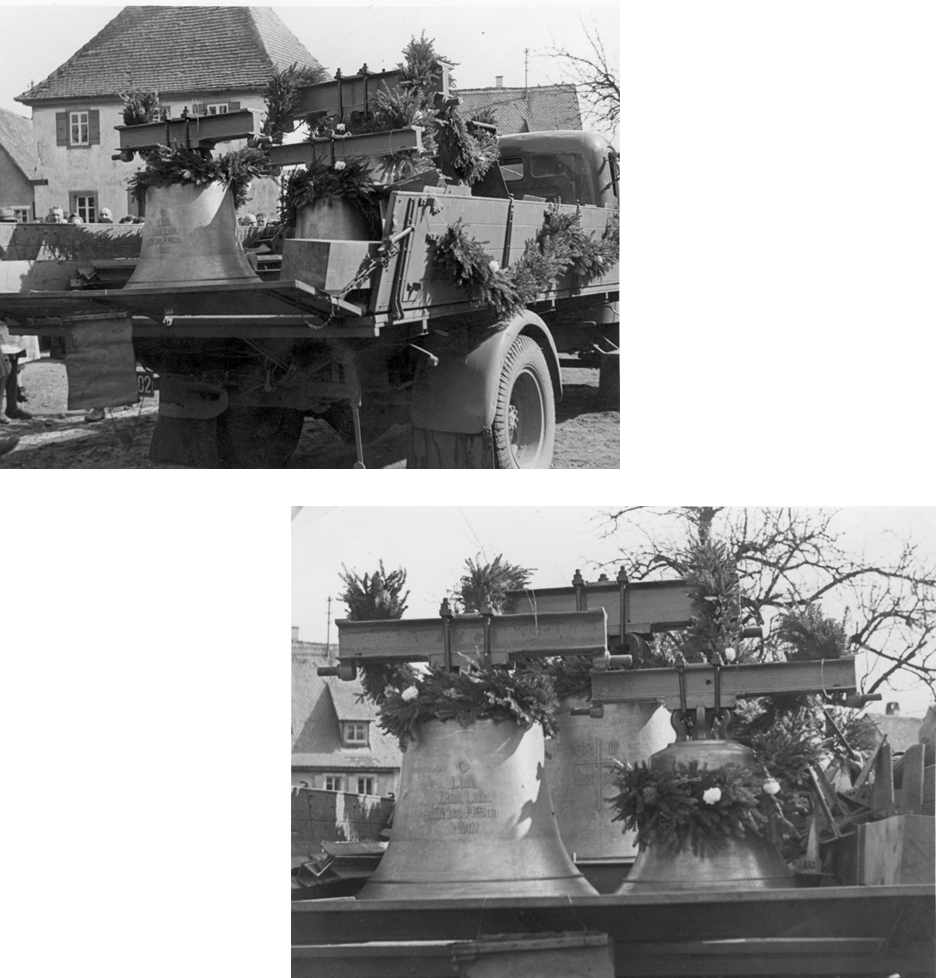

3 neue Glocken im Jahre 1952

Auszug aus dem Gemeindebrief der Kirchengemeinden Dombühl und Kloster Sulz

hier: Artikel von Pfarrer Christhard Brödel in der Sondernummer zur 650-Jahr-Feier von St. Veit im Juni 1993

„Ende 1951 konnten durch die große Opferbereitschaft in der Gemeinde drei neue Bronzeglocken bei der Firma Rinker aus Sinn bestellt werden. Eine Liste zeugt davon, wie viele sich damals im Voraus zu größeren Spenden verpflichtet haben. 11.093 DM wurden gegeben, davon rund 7000 DM in nur vier Tagen. Eine der Glocken und die Kosten für die Erneuerung des Glockenstuhls stiftete dankbarerweise die Marktgemeinde.

Diese drei Glocken wiegen miteinandere fast 29 Zentner, allein ihr Metall kostete damals 11.000 DM.

Die große Glocke läutet in ‚f’, sie trägt die Aufschrift ‚ ER IST UNSER FRIEDE’.

Die alte Glocke wurde ganz in unserer Nähe hergestellt, von der Firma Heller aus Rothenburg. Sie ist in ‚as’ gestimmt.

Die dritte erhielt die Inschrift: ‚O LAND, LAND, LAND HÖRE DES HERRN WORT’.

Und die kleinste, die sogenannte Taufglocke: ‚DIE MICH FRÜHE SUCHEN, FINDEN MICH’:

Am 18. März trafen die Glocken am Marktplatz ein und wurden am Sonntag, 23. März, zu ihrer Bestimmung geweiht. Ihr Geläut hat große Freude ausgelöst.

Am Rande bemerkt sei noch, daß man damals auch das Läutseil der vorhandenen Glocke erneuert hat. Das war nämlich nichts anderes als eine alte Kuhkette.

Unsere Glocken läuten nicht nur zur Weihnacht, sonderen das ganze Jahr über.

Sie künden morgens um 6.00 Uhr den Tagesbeginn an;

mittags um 11.00 Uhr eine Pause zum Atemholen für Leib und Seele;

und um 19.00 Uhr läuten die Abendglocken den Feierabend ein.

Das Geläut am Freitag erinnert die Christen an die Sterbestunde Jesu;

am Samstag kündigt es den kommenden Feiertag an.

Glocken laden beim sogenannten Vorläuten und Zusammenläuten ein zu Gottes Wort

und rufen beim Vater-Unser-Läuten zum Gebet auf“.

Pfarrer Heinrich Merklein 1945 – 1955

Der 11. Pfarrer in Dombühl

Der Klang der Glocken von St. Veit erklingt vom Kirchbuck herab übers Land. Es klingen verschiedene Glocken:

Die Taufglocke: (hinten – schlägt die Viertelstunden)

Sie ist die kleinste der vier Glocken; sie wiegt 220 kg und ist auf den Ton „des“ gestimmt.Als Inschrift trägt sie die Worte:

Die mich frühe suchen, finden mich

Die Taufglocke ist zugleich die Glocke, die die Viertelstunde schlägt.

Die Einladungsglocke: (vorne – schlägt nie alleine)

ist 360 kg schwer und ist auf den Ton „b“ gestimmt; Inschrift:

O, Land Land, Land höre des Herrn Wort

Die Glocke läutet nie allein, sondern nur zusammen mit der großen oder allen anderen Glocken zusammen. Sie lädt zu Denk- und Ruhepausen und zur Feier des Sonntags ein.

Die Friedensglocke: (rechts – schlägt die Stunden)

Sie ist mit 115 cm Durchmesser und 860 kg die größte und schwerste Glocke unserer Kirche. Sie bildet mit dem Ton „f“ den Grundton des Geläuts. Außerdem schlägt sie die Stunden. Sie mahnt jede Stunde zum Frieden. Diese Glocke ziert ein großes, schlichtes Kreuz und die Inschrift: Er ist unser Friede.

Wenn diese Glocke als Sterbeglocke ganz alleine läutet, dann will sie erinnern, dass Gott auch über den Tod hinaus Hoffnung schenkt.

Die Betglocke: (links – läutet morgens ,mittags, abends)

Die Betglocke ist die älteste Glocke der Kirche. Sie wurde im Jahr 1869 in Rothenburg gegossen. Ihr Durchmesser beträgt 1,02 m und sie ist in „as“ gestimmt. Als einzige Glocke hat sie die schlimmen Jahre der Weltkriege überdauert; alle anderen mussten abgeliefert werden (wurden umgegossen in Kanonen).

Diese alte Glocke lädt morgens und mittags zum Gebet ein. Außerdem läutet sie beim Beten des Vaterunsersam Ende des Gottesdienstes und verbindet damit die Kirchgänger mit denen, die nicht in die Kirche kommen können.

In St. Veit gab es (wegen des 2. Weltkrieges) ein Jahrzehnt lang nur eine einzige Glocke. Erst 1951 konnte der Guss von drei Bronzenglocken bei der Firma Rincker in Sinn in Auftrag gegeben werden. Viele Leute hatten Geld gespendet. Am 18. März 1952 wurden die neuen Glocken geweiht. Ihr Geläut hat große Freude ausgelöst.

Nicht nur zur Weihnacht, sondern das ganze Jahr über läuten die Glocken. Sie künden

morgens um 06.00 Uhr den Tagesbeginn an, mittags um 11.00 Uhr eine Pause zum Atemholen für Leib und Seele und um 19.00 Uhr läutet die Abendglocke den Feierabend ein.

Das Geläut am Freitag erinnert die Christen an die Sterbestunde Jesu. Am Samstag kündigt es den kommenden Feiertag an.

Glocken begleiten uns Menschen mit ihrem Klang von der Taufe zur Konfirmation, zur Trauung, durch Freud und Leid unseres Lebens.

Die Glocken im Einzelnen:

Das ist die Taufglocke.

Sie ist die kleinste und schlägt die Viertelstunden.

Sie hängt im Turm hinten (Nordseite).

Das ist die Einladungsglocke.

Sie schlägt nie alleine, sondern immer zusammen mit allen anderen Glocken.

Sie hängt im Turm vorne (Südseite).

Das ist die Friedensglocke.

Sie ist die größte und schlägt die vollen Stunden.

Die hängt im Turm recht (Ostseite).

Das ist die Betglocke.

Sie ist die älteste.

Sie hängt im Turm links (Westseite).

Verwendete Literatur

| Archiv der Marktgemeinde Dombühl | |

| K. Kolb | Wehrkirchen und Kirchenburgen in Franken |

| G. Neuner | Eine protestantische Wallfahrtskirche |

| K.H. Otteu. R. Mayer | Evang. Wallfahrtskirchen im Rothenburger Land |

| Pfr. P. Schaudig | Beiträge zur Geschichte des Kloster Sulz |

| Pfr. P. Schaudig | Vorgeschichte der Pfarrei Dombühl |

| Pfr. F. Schmidt | Allgem. Beschreibung des gesamten Kirchwesens in der evang. luth. Pfarrei Dombühl |

| Hiltgart L. Keller | Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten |

| Text und Bildmaterial | R. Opitsch |